Se pensi che lavorare come archeologo significhi vivere una vita di avventure in pieno stile Indiana Jones, forse dovresti tener conto anche della lunga carriera universitaria e della serie infinita di scavi, anche come volontario, raccogliendo coccio dopo coccio per ricostruire (forse) una delle tante statuette greche o romane custodite nei musei italiani e stranieri, su cui di certo non verrà mai inciso il tuo nome in caratteri antichi.

Fare l’archeologo è una vocazione

Fare l’archeologo è una vocazione. Per conoscere meglio la realtà di una professione sempre poco valorizzata (e retribuita), anche se proprio in Italia sorgeva la Magna Grecia e poi, sempre qui, ebbe origine la grande Roma, abbiamo rivolto alcune domande ad Astrid D’Eredità, archeologa impegnata anche nello sviluppo di sinergie tra archeologia e Rete.

Nata a Taranto nel 1979 e si è occupata di archeologia e ceramica romana per almeno dieci anni tra scavi, specializzazione e dottorato di ricerca.

Passata dalla trincea alla rete vive a Roma, dove si occupa di promozione della cultura per musei ed imprese culturali, in particolar modo attraverso i social media.

Ha collaborato ai progetti più innovativi in Italia su questo tema, come #svegliamuseo e Invasioni Digitali, ed è stata per cinque anni digital strategist e responsabile della comunicazione per l’Associazione Nazionale Archeologi.

Dal 2014 cura il portale Civetta di Atena, punto di riferimento per l’informazione sugli eventi e le mostre di settore, e partecipa al progetto #archeoblogger, confluito nel libro Archeostorie. Manuale non convenzionale di archeologia vissuta.

Oggi segue, fotografa, ascolta e racconta in Italia e all’estero l’Orchestra di Piazza Vittorio, il più grande ensemble multietnico europeo composto da 18 musicisti provenienti da 10 paesi e 4 continenti.

Lavorare come archeologo in Italia significa essere un precario come tutti gli altri?

Quel che è certo è che lavorare come archeologo non significa lanciarsi da un elicottero in volo per recuperare un antico vaso, né combattere i nazisti in un tempio immerso nella giungla!

Chiarito questo punto fondamentale, direi che archeologhi ed archeologhe sono professionisti specializzati ma da sempre in difficoltà nel contesto italiano.

Manca la cultura del nostro lavoro, la società non ne comprende fino in fondo il ruolo sociale ed esprime giudizi superficiali che sconfinano nella macchietta. Anche l’assenza di una legislazione adeguata ha contribuito alla mancanza di tutele per questa e per altre figure legate al patrimonio come archivisti, bibliotecari, storici dell’arte.

Fa sperare, però, il recente riconoscimento dei professionisti dei beni culturali, un passaggio storico per la piena attuazione dell’art. 9 della Costituzione.

Una novità di cui beneficeranno davvero le prossime generazioni.

La mia ha il merito di aver iniziato la rivoluzione e sono felice di aver dato il mio contributo al successo militando nelle associazioni di categoria negli ultimi otto anni.

Il ministro Poletti ha proposto la riduzione dei tempi di vacanza degli studenti. Che ne pensi?

Ho seguito la vicenda in questi giorni e ammetto con estrema sincerità che non la capisco.

C’è chi pensa possa configurarsi come un tentativo di istituzionalizzazione del lavoro minorile e chi invece la ritiene un’opportunità di formazione per i giovani anche d’estate.

Posso parlare della mia esperienza: io, come tanti altri, ho vissuto estati lunghissime che iniziavano a metà maggio (quando si cominciava ad andare al mare) e sono comunque venuta su felice e normalissima.

La storia e la cultura greca e romana sono studiati in tutto il mondo. In Italia si discute se eliminare il liceo classico. Qui il punto interrogativo non c’è, va’ pure.

Sull’argomento si potrebbero scrivere libri, a me quando parlo di queste cose viene sempre in mente l’esempio del vallo di Adriano.

Per farla brevissima, il vallo era una fortificazione in pietra che l’imperatore Adriano tirò da una parte all’altra della Britannia per segnare il confine con la Caledonia. Lunghissimo, solido, robusto quanto vuoi, ma praticamente un muro.

Ecco, attorno a quel muro gli inglesi hanno costruito un sistema turistico e culturale da fare invidia, sfruttando a loro favore quel che è rimasto delle strutture romane nel loro paese.

Un po’ come in Germania, dove i forti militari romani (in larga parte ricostruiti) attraggono visitatori interessatissimi.

Forse il nostro problema è proprio quello di dare per scontata l’eredità classica: la nostra cultura ne è totalmente permeata, è lo sfondo della nostra esistenza e tendiamo a darle la stessa importanza che diamo al quadro che sta nel soggiorno di nonna (meno di zero).

Ci riempiamo la bocca di tecnologia, innovazione e digitale (ben vengano) ma dove vai se non sai da dove vieni?

Lavorare come archeologo oggi, cioè archeologia e social network. Sembra un ossimoro e invece?

Invece per lavorare come archeologo questi due termini stanno benissimo insieme, e te lo dico come archeologa passata dalla trincea alla Rete!

Ho iniziato a lavorare diversi anni fa sulla comunicazione dell’archeologia attraverso il web e le piattaforme social e mi è piaciuto da subito: che c’è di meglio che inventarsi un modo di comunicare il tuo lavoro ad una platea praticamente infinita, misurandosi ogni giorno con le novità, diversi registri espressivi, cura dei contenuti e dinamiche di engagement?

L’impegno più importante, comunque, resta secondo me quello di sottrarre lo storytelling del patrimonio culturale agli stereotipi: basta con le “meraviglie”, i “tesori svelati”, i misteri misteriosi e la poetica retorica!

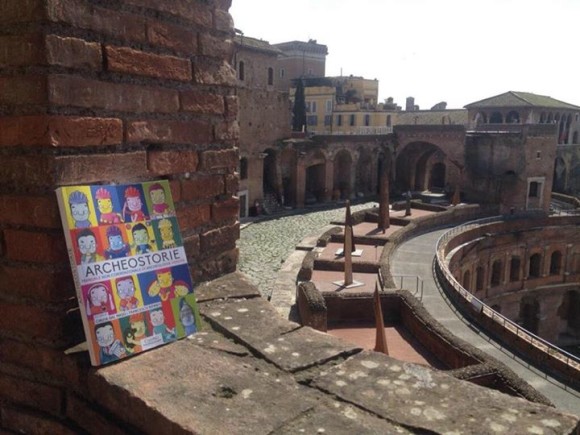

La sfida è quella di raccontare storie di uomini e donne vissuti in epoche passate con un linguaggio semplice e comprensibile, senza le capriole dell’orrendo soprintendenzese e l’abbiamo raccolta in tanti: sai che esiste un gruppo di archeoblogger che da qualche anno ha iniziato a discutere di questi temi e ha da poco pubblicato un volume che contiene le sue Archeostorie?

Spero di poterlo presentare presto anche a Taranto, è un esperimento davvero interessante che frantuma letteralmente le barriere tra gli studiosi e il pubblico.

Che ne pensi di Invasioni Digitali?

Che dovrei lavorarci di più! Scherzi a parte, Fabrizio Todisco e Marianna Marcucci sono persone eccezionali che hanno inventato e portano avanti ogni anno con l’anima e il cuore (e l’aiuto di centinaia di invasori) un evento incredibile.

Si tratta di un movimento di persone che supporta il patrimonio culturale “invadendo” musei, palazzi storici e siti archeologici e documentando l’esperienza attraverso il web e i social media: una maniera esemplare per avvicinare pubblici in genere distratti e per far scoprire luoghi esclusi dai soliti flussi turistici. Un approccio aperto e diffuso al patrimonio culturale che in Italia proprio manca; già il fatto di poter scattare fotografie liberamente in un sito o museo è una rivoluzione incredibile!

Quest’anno l’appuntamento è dal 24 aprile al 3 maggio in tutta Italia… e voi, parteciperete?

E di Massimo Bray?

L’ho amato molto come ministro, lo seguivo già come autore sull’Huffington Post e ho avuto modo di incontrarlo personalmente confermando l’idea molto positiva che mi ero fatta.

Ha senza dubbio il merito di aver accolto le richieste che gli arrivavano dagli archeologi di avviare la ratifica della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, che aspettava in un dimenticatoio da oltre vent’anni.

via GIPHY

Ma ciò che lo rendeva un ministro estremamente innovativo era, oltre ad una visione molto ampia dell’ecosistema culturale italiano dalla scultura antica alla canzone di De Gregori, la sua spiccatissima capacità di comunicare attraverso il web e i social.

Ancora oggi è promotore di un dialogo quotidiano, assolutamente disintermediato, soprattutto su Twitter e la scelta recente di lasciare lo scranno parlamentare per tornare ai progetti Treccani gli fa onore.

Oggi un po’ tutti sono social media manager, spesso per auto definizione. Succede qualcosa di simile nel campo dell’archeologia?

Ahia, che tasto dolente!

Come ti ho detto lavoro a diversi progetti per la comunicazione della cultura e molti riguardano l’archeologia, così mi capita spesso di avere chiarimenti di idee con colleghi archeologi che pensano di essere espertissimi comunicatori solo perché sanno inserire la password di Facebook nel posto giusto!

Ma è la spada di Damocle del social media manager (quello vero), proprio di recente ne ha scritto Tigella meritandosi un applauso di 45 minuti. La presunzione d’onniscienza è un male che affligge a diversi livelli e in tutti i campi (anche io sono convinta di essere guru mondiale circa la sponzatura della frisella, se è per questo!), quindi l’archeologia non può esserne esente. In trincea c’è sempre qualcuno che dice di saperne di più, di aver studiato di più, che ha visto più tombe romane di te anche se si occupa da sempre di preistoria (storia vera, capitata a me), per non parlare dei passanti che seguono lo scavo dalla strada: chiunque si affacci a guardare il tuo cantiere puoi star sicuro che ha in mente un quadro chiarissimo dell’urbanizzazione dell’area in tempi antichi e che farà di tutto per raccontartela.

L’importante è avere pazienza, usare molto buonsenso ed evitare di cadere nella tentazione di salire sulla ruspa o prendere il martello pneumatico più vicino per risolvere la situazione!

Sei informata su Taranto Spartana? Che ne pensi?

Non ho ben capito il progetto e quando non so bene di cosa sto parlando evito di esprimere giudizi superficiali. Sono comunque e sempre a favore di qualcosa che possa aiutare Taranto a rialzarsi, purché sia un’esperienza valida.

Un archeologo, tendenzialmente, è di destra o di sinistra?

Gli archeologi sono persone normalissime e come tali hanno inclinazioni politiche, lavorare come archeologo non le condiziona. Sono tendenze soggettive, direi esattamente come preferire una pizza margherita o una capricciosa.

E tu chi voterai alle prossime elezioni? (se mai ci saranno)

Io sono di sinistra e non è un “mistero misterioso”.